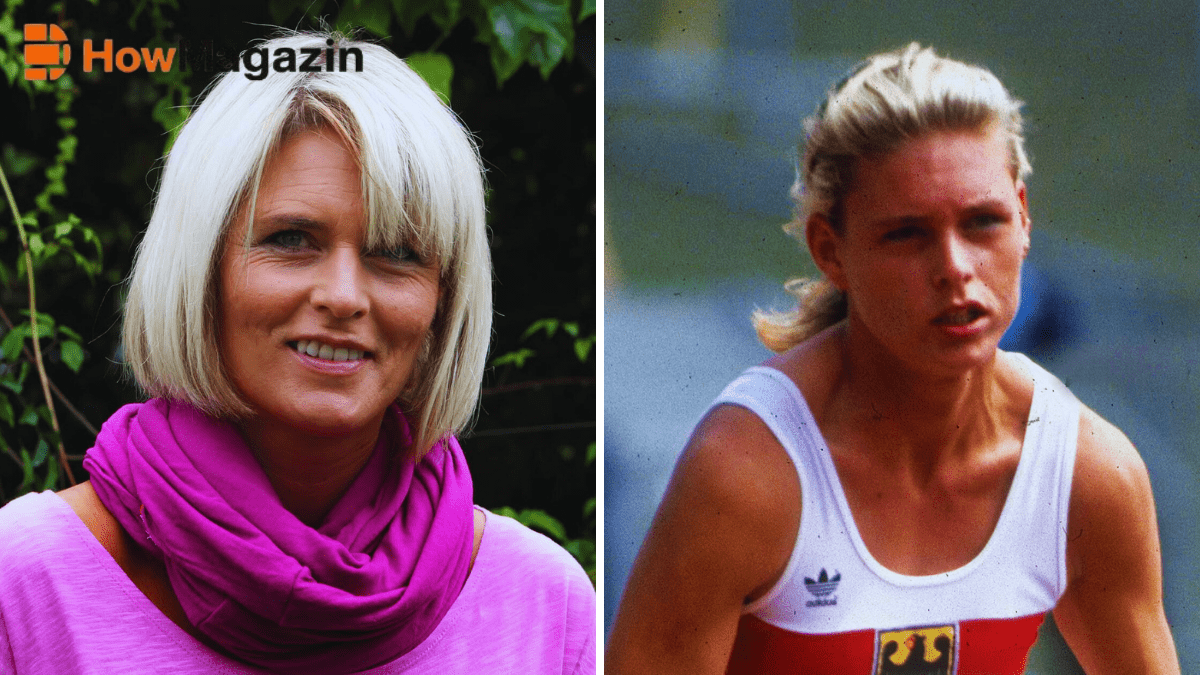

Katrin Krabbe – ein Name, der in den frühen 1990er-Jahren zu einem Symbol für Schnelligkeit, Eleganz und nationale Hoffnung wurde. Als eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen ihrer Zeit faszinierte sie Millionen von Fans weltweit. Mit ihren Siegen bei Welt- und Europameisterschaften galt sie als neue Königin des Sprints. Doch ebenso spektakulär wie ihr Aufstieg war ihr tiefer Fall: ein Doping-Skandal erschütterte ihre Karriere und veränderte ihr Leben für immer. In diesem Artikel beleuchten wir die Geschichte von Katrin Krabbe, ihre sportlichen Triumphe, die umstrittenen Jahre und ihren heutigen Einfluss auf die deutsche Sportgeschichte.

Frühe Jahre und sportliche Anfänge

Katrin Krabbe wurde am 22. November 1969 in Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, geboren. Schon früh zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent für den Sprint. Ihre ersten Erfolge feierte sie in der DDR, wo das Sportsystem streng organisiert war und gezielt Talente förderte. In Neubrandenburg trainierte sie im Sportclub Neubrandenburg, einem der führenden Leichtathletik-Zentren der DDR.

Unter der Leitung erfahrener Trainer entwickelte sich Krabbe zu einer der schnellsten Nachwuchs Sportlerinnen des Landes. Ihre Disziplin, ihr Ehrgeiz und ihr makelloser Laufstil machten sie bald zu einem Aushängeschild des ostdeutschen Sportsystems. Schon mit 18 Jahren gehörte sie zur absoluten Elite.

Der Aufstieg zur Weltspitze

Nach dem Mauerfall 1989 trat Katrin Krabbe erstmals unter der Flagge des wiedervereinigten Deutschlands an. Es war die Zeit des sportlichen Umbruchs, an der sich viele ehemalige DDR-Athletinnen neu orientieren mussten. Krabbe gelang der Übergang mit Bravour.

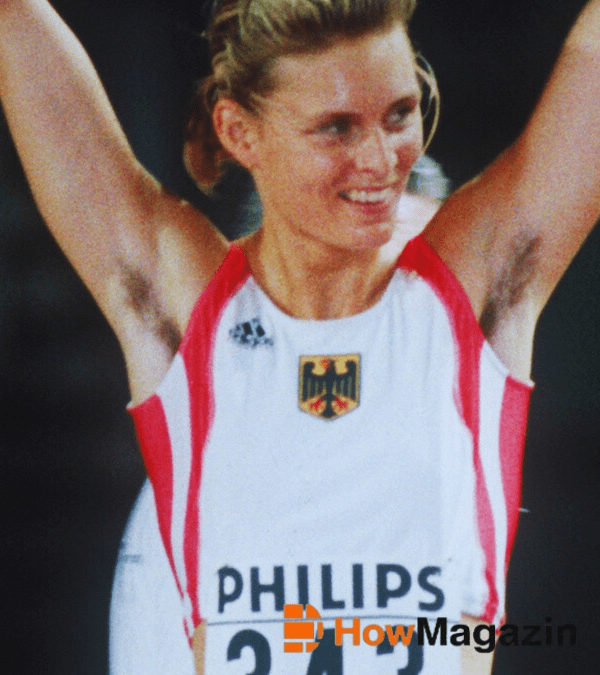

Bei den Europameisterschaften 1990 in Split wurde sie zur gefeierten Heldin: Sie gewann Gold über 100 Meter, 200 Meter und mit der 4×100-Meter-Staffel. Diese Erfolge machten sie über Nacht zu einem internationalen Star. Medien nannten sie die „Sprint Königin Europas“, und ihre elegante Erscheinung trug zu ihrem Bekanntheitsgrad bei.

Weltmeisterin und Werbestar

1991 folgte der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio gewann Katrin Krabbe Gold über 100 und 200 Meter – eine Leistung, die sie in die Riege der größten Sportlerinnen der Welt katapultierte.

Ihr Name wurde zur Marke. Sponsorenverträge, Medienauftritte und Werbekampagnen machten sie zur populärsten deutschen Sportlerin jener Zeit. Sie stand für Disziplin, Erfolg und Eleganz – Attribute, die perfekt zur neuen Generation des wiedervereinigten Deutschlands passten.

Der tiefe Fall: Der Doping-Skandal

Doch das Bild der makellosen Athletin bekam bald Risse. 1992 wurde bekannt, dass Katrin Krabbe, ihre Teamkolleginnen Grit Breuer und Silke Möller positiv auf das Mittel Clenbuterol getestet worden waren. Der Vorwurf: Doping.

Clenbuterol ist ein leistungssteigerndes Mittel, das in der Leichtathletik verboten ist. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) suspendierte Krabbe daraufhin für ein Jahr, der internationale Verband IAAF verlängerte die Sperre später auf zwei Jahre.

Die Sperre bedeutete das Ende ihrer Karriere – sie konnte nicht an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona teilnehmen. Für viele galt das Urteil als hart, zumal Krabbe immer ihre Unschuld beteuerte und auf Unregelmäßigkeiten bei den Tests hinwies.

Juristische Auseinandersetzungen und Rehabilitation

Nach der Sperre begann ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Krabbe, dem DLV und der IAAF. Sie klagte gegen die lange Sperre und auf Schadensersatz wegen entgangener Einnahmen. 1995 gewann sie einen Teil des Verfahrens und erhielt rund 1,2 Millionen DM Entschädigung.

Trotz dieses juristischen Erfolgs konnte sie sportlich nicht mehr an ihre alte Form anknüpfen. Die psychische Belastung, der mediale Druck und die verlorene Zeit machten ein Comeback nahezu unmöglich. 1994 beendete Katrin Krabbe offiziell ihre Karriere.

Leben nach dem Leistungssport

Nach ihrem Rückzug aus dem professionellen Sport zog sich Katrin Krabbe weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Sie gründete eine Familie, engagierte sich im sozialen Bereich und fand in ihrer Heimat Mecklenburg-Vorpommern Ruhe.

In Interviews sprach sie später offen über ihre schwierige Zeit, über Fehler, Druck und das Streben nach Perfektion. Sie blieb eine Symbolfigur – sowohl für den Traum vom sportlichen Erfolg als auch für die Risiken des Systems, das Athletinnen oft über ihre Grenzen treibt.

Katrin Krabbe und das Bild der „gefallenen Heldin“

Die Geschichte von Katrin Krabbe steht exemplarisch für viele Athletinnen, die in den 1990er-Jahren zwischen Ruhm, Erwartung und Misstrauen standen. Ihr Fall war nicht nur ein persönliches Drama, sondern spiegelte auch den gesellschaftlichen Wandel nach der Wiedervereinigung wider.

Viele Medien zeichneten das Bild einer „gefallenen Heldin“ – einer Frau, die zu früh zu viel erreichen wollte und an den Mechanismen des Systems zerbrach. Doch diese Sicht greift zu kurz: Krabbe war auch eine Pionierin, die offen für ihre Rechte kämpfte und juristische Präzedenzfälle schuf, die bis heute Wirkung zeigen.

Einfluss auf die deutsche Leichtathletik

Trotz ihres abrupten Karriereendes hat Katrin Krabbe der deutschen Leichtathletik ihren Stempel aufgedrückt. Ihre Erfolge in Split und Tokio bleiben unvergessen, und ihr Laufstil gilt noch heute als Lehrbeispiel für Technik und Effizienz.

Darüber hinaus löste ihr Fall eine wichtige Debatte über Doping, Gerechtigkeit und Transparenz im Sport aus. Viele Funktionäre sehen in ihr eine Figur, die ungewollt Veränderungen anstieß – hin zu strengeren, aber auch faireren Regeln.

Mediale Wahrnehmung und öffentliche Meinung

Die mediale Berichterstattung über Katrin Krabbe schwankte zwischen Bewunderung und Kritik. In den frühen 1990er-Jahren war sie ein Medienphänomen – Fotomodel, Werbestar, Hoffnungsträgerin. Nach dem Skandal wandelte sich das Bild dramatisch.

Die Boulevardpresse stürzte sich auf jede Schlagzeile, während seriöse Medien versuchten, differenzierter zu berichten. Im Rückblick sehen viele Sporthistoriker Krabbe als Opfer eines Systems, das sie erst glorifizierte und dann fallen ließ.

Lehren und Vermächtnis

Das Vermächtnis von Katrin Krabbe liegt in ihrer Ambivalenz: Sie steht für sportliche Größe und menschliche Verletzlichkeit zugleich. Ihr Fall lehrt, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Absturz im Hochleistungssport sein kann.

Heute gilt sie als Mahnung und Inspiration zugleich – für junge Sportlerinnen, die lernen, dass Authentizität und mentale Stärke genauso wichtig sind wie physische Leistung.

Interessante Fakten über Katrin Krabbe

- Geboren: 22. November 1969 in Neubrandenburg

- Spezialdisziplinen: 100 m, 200 m

- Größte Erfolge: Doppel-Weltmeisterin (1991), Dreifach-Europameisterin (1990)

- Verein: SC Neubrandenburg

- Trainer: Thomas Springstein

- Sperre: 1992–1994 wegen Clenbuterol

- Nach der Karriere: Rückzug ins Privatleben, Mutter von zwei Kindern

FAQ

Wer ist Katrin Krabbe?

Katrin Krabbe ist eine ehemalige deutsche Sprinterin, die Anfang der 1990er-Jahre internationale Erfolge feierte und Weltmeisterin wurde.

Warum wurde Katrin Krabbe gesperrt?

Sie wurde 1992 wegen des Nachweises der Substanz Clenbuterol gesperrt. Der Fall führte zu einer zweijährigen Sperre durch die IAAF.

Was macht Katrin Krabbe heute?

Nach ihrem Karriereende lebt sie zurückgezogen in Mecklenburg-Vorpommern und konzentriert sich auf ihr Privatleben.

Welche Erfolge feierte sie?

1990 gewann sie drei Goldmedaillen bei der EM in Split, 1991 zwei Goldmedaillen bei der WM in Tokio.

Welche Bedeutung hat ihr Fall für den deutschen Sport?

Ihr Fall trug zur Diskussion über faire Verfahren im Anti-Doping-Kampf bei und führte zu juristischen Reformen im deutschen Sportrecht.

Fazit: Eine Ikone zwischen Glanz und Schatten

Katrin Krabbe bleibt eine der faszinierendsten Figuren der deutschen Leichtathletik. Ihre Erfolge haben Maßstäbe gesetzt, ihr Fall hat Diskussionen ausgelöst, die bis heute nachwirken. Zwischen sportlicher Größe und menschlicher Tragödie verkörpert sie das Spannungsfeld, das den Hochleistungssport ausmacht.